Электромагнитные волны порождаются при движении электрически заряженных частиц (электронов и ионов) в магнитном поле. Оно обладает некоторыми особенностями, позволяющими определить его природу. Вот поэтому современная астрофизика применяет разнообразную и часто технически очень сложную аппаратуру, предназначенную для регистрации различных диапазонов электромагнитных волн.

ИЗЛУЧЕНИЕ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ

Солнце и звёзды представляют собой огромные шарообразные тела из горячего вещества. Они излучают электромагнитные волны всевозможной длины, от гамма-лучей до длинных радиоволн.

Планеты и их спутники отражают солнечный свет и сами в различной степени излучают инфракрасные лучи и радиоволны. Разреженные газовые туманности — колоссальной протяжённости газовые облака — в зависимости от физического состояния излучают электромагнитные волны строго определённой частоты. Поэтому одни туманности, излучающие в визуальном диапазоне, видны, а другие обнаруживаются лишь по их радиоизлучению. В частности, невидимые межзвёздные холодные водородные облака испускают радиоволны λ = 21 см.

Земная атмосфера поглощает гамма-, рентгеновское, ультрафиолетовое излучение и значительную долю инфракрасного. Излучение небесных тел, не доходящее до земной поверхности, исследуется с космических аппаратов — с искусственных спутников и орбитальных научных станций, обращающихся вокруг Земли, а также с автоматических межпланетных станций, направляемых

к планетам Солнечной системы.

Излучение, проходящее сквозь земную атмосферу, изучается непосредственно с поверхности Земли. Для этого созданы астрономические инструменты — телескопы (от греч. теле — вдаль и скопео — смотрю). Телескопы для наблюдений в световых лучах называются оптическими, а для приёма радиоволн — радиотелескопами.

ОПТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПЫ

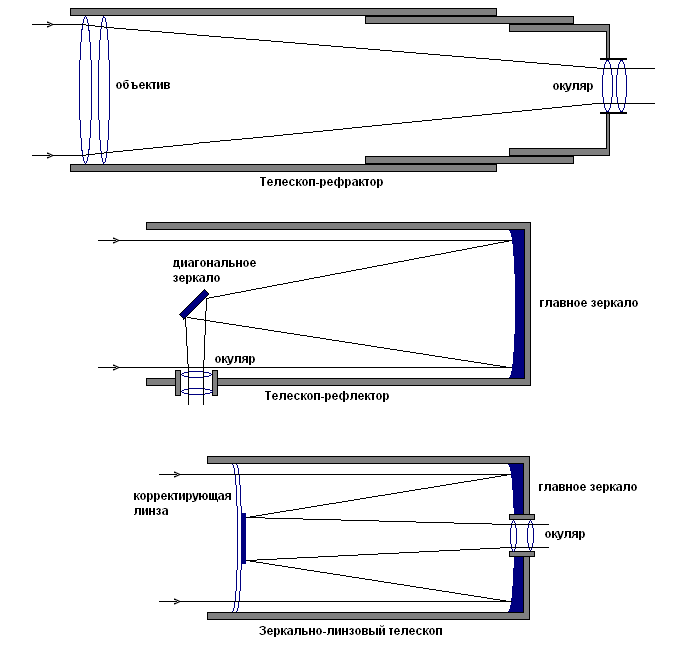

Существует два основных вида оптических телескопов линзовые, или рефракторы и зеркальные, или рефлекторы . У рефракторов объектив, собирающий световые лучи, изготовлен из стеклянных линз, а у рефлекторов объективом служит вогнутое зеркало. Существуют также зеркально-линзовые телескопы.

Основное назначение телескопов состоит не в достижении большого увеличения, а в том, чтобы собрать как можно больше световой энергии от небесного тела и различить как можно меньшие детали. От небесных тел к Земле приходят параллельные лучи света, из которых в глаз попадает лишь ничтожная доля, поскольку диаметр зрачка очень мал: не превышает 6-7 мм.

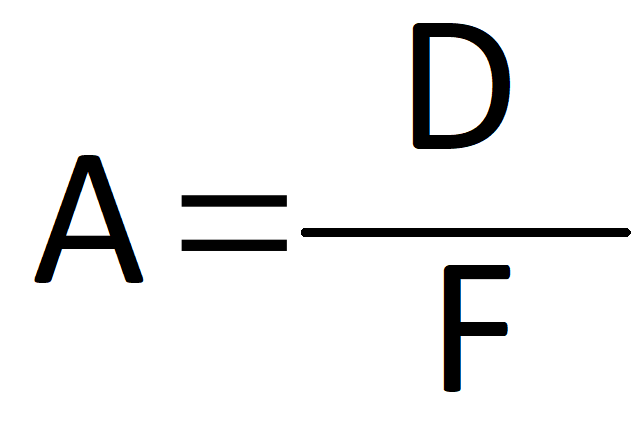

Объектив телескопа, имея значительные размеры (диаметр D), воспринимает световой поток и, концентрируя его, позволяет видеть слабые небесные объекты, недоступные невооружённому глазу. Диаметр объектива D и его фокусное расстояние F определяют важную характеристику телескопа — светосилу:

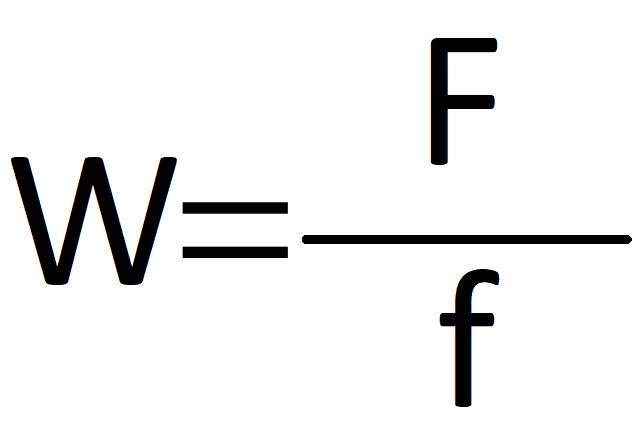

Чем больше светосила А, тем более ярким получается изображение протяжённого объекта в фокальной плоскости телескопа. При визуальных наблюдениях фокальное изображение светила рассматривается в окуляр (от лат. ocularis — глазной и оculus — глаз), состоящий из короткофокусной линзы, поэтому размеры протяжённого светила представляются увеличенными. Увеличение телескопа равно

где F — фокусное расстояние объектива, а f — фокусное расстояние окуляра.

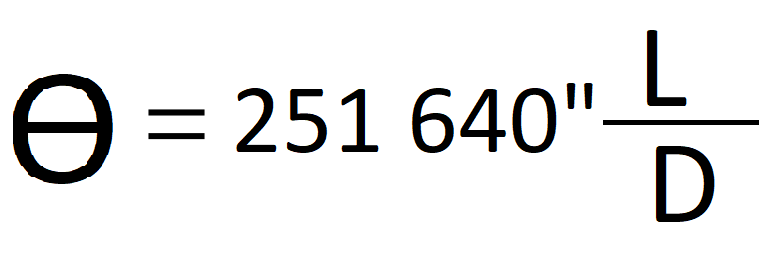

Диаметр объектива определяет разрешающую способность (или разрешение) телескопа — способность телескопа видеть отдельно близко расположенные объекты и мелкие детали на поверхности небесного тела. Разрешение телескопа выражается минимальным углом Ө между

двумя точками, которые можно чётко различить.

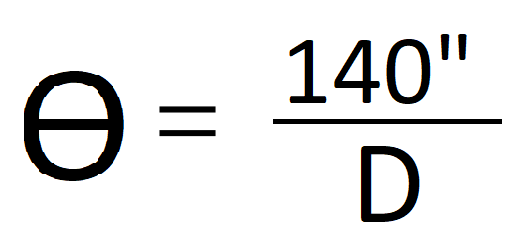

Разрешающая способность телескопа обратно пропорциональна диаметру объектива и прямо пропорциональна длине электромагнитных волн, воспринимаемых телескопом. Вычисленное в секундах дуги разрешение:

где длина волны L и диаметр объектива D выражены в одинаковых единицах.

Оптические телескопы, предназначенные для визуальных наблюдений, рассчитаны на восприятие световых волн длиной L = 550 нм, которые наиболее эффективно воздействуют на человеческий глаз. Диаметры объективов оптических телескопов выражают в миллиметрах, поэтому длину световой волны следует представить в тех же единицах. Тогда разрешающая способность телескопа равна

где D — диаметр объектива (в мм).

Так, типичный школьный телескоп с диаметром объектива D = 10 см имеет разрешающую способность 1,4″. Это означает, что если две звезды на небе отстоят от друга на угловое расстояние более 1,4″, то они в этот телескоп будут видны по отдельности.

Если расстояние между ними менее 1,4″, то они будут видны как одна точка.

Предельный (наименьший) блеск звёзд, видимый в телескоп, характеризует проницающую способность телескопа (mT), часто называемую его оптической мощью, которую вычисляют по формуле

mτ= 2,1 + 5 lgD,

где D — диаметр объектива (в мм).

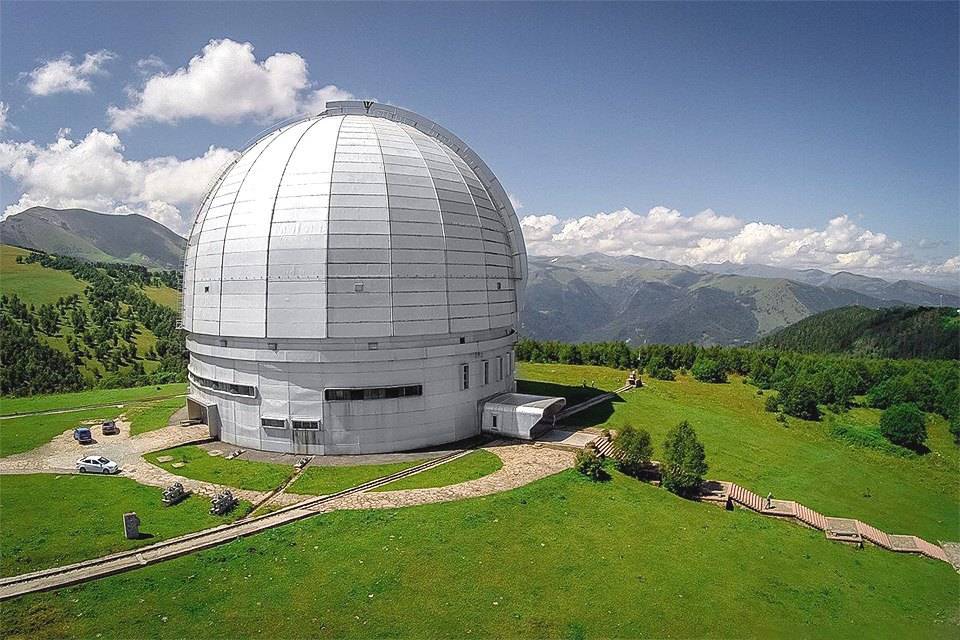

Самый крупный телескоп в России — Большой Телескоп Азимутальный Специальной астрофизической обсерватории РАН, установленный в горах Северного Кавказа. Диаметр его объектива составляет 6 м.

В настоящее время построены оптические телескопы с диаметром 10 м. Несколько таких телескопов, объединенных в единую систему, могут работать как телескоп с диаметром около 16 м.

РАДИОТЕЛЕСКОПЫ

Космическое радиоизлучение впервые было обнаружено в 1931 г. американским инженером Карлом Янским (1905—1950) при изучении им атмосферных радиопомех. В апреле 1933 г. Янский установил, что радиоизлучение исходит от Млечного Пути. В 1944 г. было открыто радиоизлучение

Солнца. С 1946 г. началось строительств и установка в астрономических обсерваториях радиотелескопов для приёма радиоизлучения небесных объектов.

Радиотелескопы состоят из антенны и чувствительного радиоприёмника. Доходящее до Земли радиоизлучение подавляющего большинства небесных тел настолько мало, что для его приёма необходимы антенны с полезной площадью в тысячи и десятки тысяч квадратных метров.

Конструкции антенн весьма разнообразны. Так, сравнительно небольшими антеннами (до 100 м в диаметре) служат металлические вогнутые зеркала, а также каркасы параболической и цилиндрической формы, покрытые металлической сеткой. Они отражают и фокусируют радиоволны на приёмник.

Самый крупный стационарный радиотелескоп РАТАН-600 установлен вблизи станицы Зеленчукской Ставропольского края. Его приёмная антенна имеет вид замкнутого кольца диаметром 600 м.

Отражатели наиболее крупных радиотелескопов собираются из плоских металлических зеркал, расположенных сплошной полосой параболического сегмента. Такие радиотелескопы неподвижны, а их приёмники способны перемещаться в небольших пределах.

Однако это не ограничивает возможностей радиотелескопов, так как в суточном вращении неба каждый небесный объект обязательно проходит в поле их обзора, а радиотелескопы способны принимать радиоизлучение в любое время суток.

У крупного стационарного радиотелескопа диаметром 300 м, установленного в Аресибо (Пуэрто-Рико), антенной параболической формы служит кратер потухшего вулкана; кратер забетонирован и сверху покрыт металлическим слоем.

Разрешающая способность радиотелескопов тоже зависит от диаметра их антенн и длины воспринимаемых радиоволн. Однако она всегда ниже, чем у оптических телескопов, так как длина радиоволн значительно больше длины световых волн.

Но если два радиотелескопа установлены на значительном расстоянии друг от друга, одновременно воспринимают радиоизлучение одного и того же источника и подают сигналы на общий радиоприёмник, то разрешение резко повышается. Два таких спаренных радиотелескопа называются радиоинтерферометром, а при расстоянии между радиотелескопами в тысячи километров — радиоинтерферометром со сверхдлинной базой. Разрешение такого радиоинтерферометра достигает 0,001”, т.е. превышает разрешение оптических телескопов.

Задачи:

- Какое минимальное угловое расстояние между компонентами двойной звезды может быть видно в телескопы с диаметром 10 см и 1 м и какова оптическая мощь этих телескопов?

- Фокусное расстояние объектива телескопа составляет 900 мм, а фокусное расстояние используемого окуляра 25 мм. Определите увеличение телескопа.

Контрольные вопросы:

- Методы изучения небесных тел

- Перечислите виды телескопов

- Устройство оптических телескопов

- Устройство радиотелескопов

- Формула светосилы телескопа

- Формула увеличения телескопа

- Формула разрешающей способности телескопа

- Оптическая мощь телескопа